大荔黄花菜

作为大荔"1008"的特产之一----黄花菜,盛产于大荔沙苑地区。此菜针长,色佳、肉厚,味香,品质好,营养价值高,并有健胃、利尿、通乳、消肿痛之功效。黄花菜,古称“忘忧草”、“萱草”,又因其花蕾形似金针状,又名“金针菜”。人们喜爱黄花菜的秀丽,但更重视黄花菜丰富的营养价值。据测定,每500克干花蕾中,含糖3克,蛋白质70.5毫克,脂肪2克,钙23.5毫克,磷86.5毫克,铁82.5毫克,还含有有益于人体的多种维生素,所以,黄花菜和香菇、木耳、发菜一起被甘肃人民列为名菜佳肴。甘肃人常把黄花菜与肉丝、鸡蛋、菠菜炒成人们喜爱的“木樨肉”;用黄花菜烧肉、煨鸡、炖鸭、炒豆腐,其味鲜美,独具风味。“没道农家无宝玉,遍地黄花皆真金。”这是前人对黄花菜的真切赞美。黄花菜,学名萱草,为百合科植物,在我国已有2000多年的栽培史。其叶、根、茎、花均可入药。味甘性平,有养血、平肝、镇静、安脑的功效。

《本草纲目》云:烹食可以适口,能去湿利尿、除热通淋、开胸宽膈,令人心平气和,无有忧郁,故以萱名。”李时珍也提出了“鹿食九种解毒之草,萱草乃其中之一”的说法。《本草纲目》载,萱草“性味甘凉,无毒、解烦热、利胸膈,安五脏,煮食治小便赤涩。”有止血,通乳,利尿之功效。民间常以黄花加白糖,煎水饮,治小便赤涩;黄花加藕节煎汤饮,治衄血、咯血也有明显疗效。据现代科学分析,黄花菜含有丰富的糖类、蛋白质、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素C等,而其中蛋白质、糖类、钙、铁和硫胺素的含量名列蔬菜前茅,其中,维生素A的含量比胡萝卜还多2倍。黄花菜对神经衰弱、高血压、动脉硬化、慢性肾炎、水肿患者均有治疗作用。经常适量食用黄花菜,对防病保健、延年益寿大有益处。如有习惯性便秘的老人,经常吃些黄花菜,既能健胃补脾,又能润肠通便,还可养血安神,且无副作用。据载,孙中山先生曾用“四物汤”作为自己健身的食疗食谱。“四物汤”即以黄花菜、黑木耳、豆腐、豆芽共同烹调,为营养成分完备的补血、养血良方,又是日常素食中价廉物美的珍肴。但值得注意的是,鲜黄花中含有一种叫秋水仙碱的物质,这种物质在参与人体代谢过程中生成氧化二秋水仙碱,氧化二秋水仙碱对人体呼吸道,胃肠有强烈的刺激,其主要症状表现为恶心、胃痛、腹泻,严重的还可能产生血尿症。因此,采摘的鲜黄花不宜直接食用,应先将黄花蒸熟、晾干,以备烹调莱肴。黄花菜的挑选:应从色泽、身条、干潮、柔硬和气味等五方面进行,其主要方法有:目察:莱色黄亮、身条长而粗壮、条杆均匀为优品。手感:成把疆紧,手感柔软而富有弹性,手松开能很快松散,说明身分干;松手不易散开,身分潮。如手握成团,松手时有粘手现象,说明已开始霉烂;握时感到硬性,易折断,为含水量过低。鼻嗅:嗅之应有清香味。如有硫磺气,是过熏货;有霉气,是变质货;有烟味,是烘熔过度。掰看花蕾:看花蕊和花粉,如花粉量多,花蕊较新鲜,是新货;反之花粉少,发粘发暗,花蕊萎缩,是陈货。

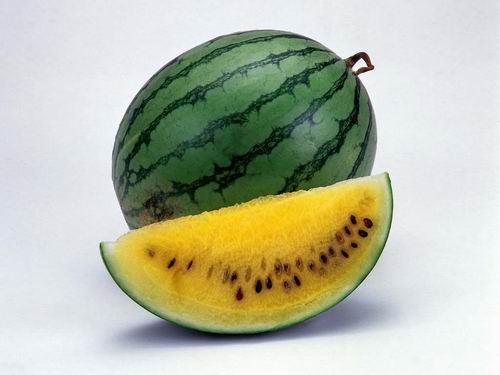

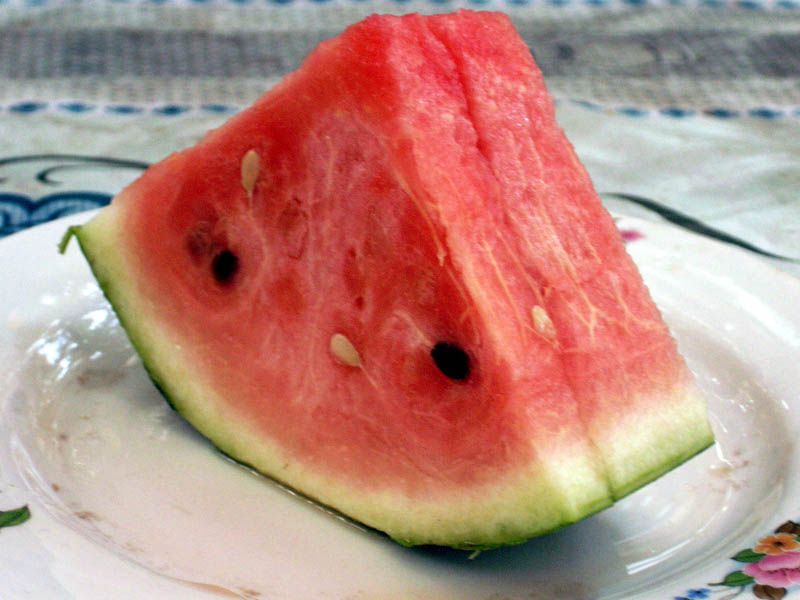

大荔西瓜

同州西瓜 盛产于大荔县,因于古同州时种植,故得名。以个大、皮薄、甘甜而名传遐迩。

大荔西瓜,有“同州大西瓜”之称。走进古城西安,只要是吃过西瓜的人,提起“大荔西瓜”无人不知,无人不晓。在《大荔县志》中所记“西瓜出沙苑,味甘美,甲于秦中。”

为此,自古就有西瓜摊主真如“王婆卖瓜,自卖自夸”的豪情吆喝:“看看看,来来来,同洲西瓜甜的太。刀切哩,水流哩。吃一口,流一手。车拉哩,我卖哩。你不吃,见怪哩……”

1981年后,大荔县加强西瓜的技术指导,培训技术力量,进行品种更新,先后引进新澄杂交一代、早花、湘蜜、中育等27年良种。并采塑料薄膜进行地面覆盖,把成熟期提前一个多月。

1984年又引进新红宝、优红、郑杂等品种,面积发展到 3万多亩,种植地区由洛南发展到洛惠灌区。在栽培技术上由部分地膜覆盖发展为全部覆盖,部分面积还采用地膜和拱棚双层覆盖。使商品西瓜从5月上市始,至7月底,前后三个月,源源不断。既调剂了人民生活,增加了农民收入。

大荔地处关中平原东部,境域地势平坦,土壤肥沃,灌溉条件优越,种植西瓜具有得天独厚的自然优势,属栽培西瓜的最佳优生区。大荔群众历来就有种植西瓜的作务习惯。长期以来,西瓜成为全县种植面积最大的水果之一,同州西瓜闻名遐迩,久负盛名。近两年来,随着西瓜品种结构的调优和种植模式的转变,全县西瓜种植规模持续扩张,呈现出抢季节以早取胜、创品牌以优取胜和出新招以特取胜的竞争态势,西瓜产业一路走红,实现了产销两旺。

主要特点:

一、是规模大,面积广。据调查,今年全县瓜类种植面积近10万亩,为历年之最。其中沿洛、渭河地区的羌白、冯村、石槽、韦林等乡镇种植西瓜3.6万亩,北部塬区和黄河滩区的两宜、高明、范家、平民、赵渡、朝邑6个乡镇种植西瓜6万余亩。

二、是栽培模式多种多样。瓜农摒弃了昔日单一的传统栽培模式,不断提高栽培的科技含量,采用设施、保护地、间作等多种栽培模式。除单、双膜栽培外,还大力推广大中拱棚等设施栽培,多种栽培模式并驾齐驱,协调发展。一部分瓜农还在大棚中安装了锅炉,大大提早了西瓜上市时间。

三、是产量高,价格优,收益好。全县西瓜总产量达28万吨,总产值达1.8亿余元。仅北部塬区和黄河滩区的两宜、朝邑等6个乡镇西瓜产量就高达20万吨,每公斤0.46—0.86元,产值达1.2亿余元。全县瓜区农户收入五成以上来自西瓜产业,占家庭年总收入的半璧江山。仅西瓜产业一项,可使全县农民人均增收260元。

四、是品种多样,门类齐全。今年种植的优质西瓜品种有“绿宝八号”、“西农8号”、“新红宝868”、“早冠龙”、“卡奇“等大果型有籽西瓜和“黑密2号”、“黑骏马”、“黑元帅”等中果型无籽西瓜达20多个品种,引进“小兰”、“黑美人”、“金美人”、“早春红玉”等小果型早熟礼品西瓜10多个品种。

五、是品质优,市场竞争力强。全县种植的大果型传统西瓜和中果型无籽西瓜抗逆性强,品质优良,具有色泽多样、个大瓤红、汁多味甜的特点,市场俏销;新引进推广的袖珍型礼品西瓜果型小、皮薄、肉嫩、沙甜、口感好,一上市即成为市场畅销货,满足了消费者的不同需求。

六、是品牌效应显著,市场反馈良好。继去年大荔“同州”牌西瓜被国家农业部认定为无公害农产品后,大荔西瓜品牌大幅提升。同时,通过推广标准化无公害生产,不断优化环境,开辟绿色通道,使大荔西瓜远销西安、成都、重庆、兰州、武汉、吉林、沈阳等十多个大中城市,市场反馈情况良好。

http://v.youku.com/v_show/id_ca00XNTg2NTkxMg==.html甜而美的大荔西瓜

大荔红枣

大荔冬枣

红枣是沙苑地区的主要果品。其特点:弹性强、易漂浮、耐贮运。据大荔县旧志载:西汉时,大荔沙苑一带就栽植枣树,所产之枣以:个大、皮薄、核小、肉厚、富弹性、味脆甜、液汁多而扬名全国。 1984年,县副食公司与浙江义乌县二十三里供销合作社联合兴办蜜枣加工厂,生产出金黄发亮的"金丝蜜枣",畅销国内外,成为本县一项开发特产。2001年6月,国家林业局授予大荔县"中国枣乡"称号。大荔县也提出了建设"建设全国优质红枣第一县",建设"全国最大的鲜食红枣基地"和"全国最大的红枣加工基地"的目标。

http://umkna.ccbip.und.cn/server.php?lang=ch&navigate=productInfo&of=view大荔金丝蜜枣

大荔花生

“麻屋子,红帐子,里面睡着白胖子”。这一则打“花生”的谜语,把花生的形象,比喻得十分生动有趣。

大荔花生是陕西省久负盛名的特产,主产于陕西关中平原东部的大荔县一带。《大荔县志稿》记载:“南乡沙苑,横亘商阜,低滩隙地无几,加以风沙飞走,地力薄弱,不善五谷。光绪初,邑宰倡凿井、各村颇遵行之。然沙苑地狭风多麦粟终寡;其所产则金针;落花生、红茹等”。它以荚果硕大,籽仁饱满,果皮洁白;色泽鲜艳,香脆可口,出油率高,营养丰富,宜于贮存,品质优良等特点而著称于世。可与全国著名的山东大花生、郑州花生相媲美,是陕西重要的内销和出口商品。

花生是重要的油料作物,也是群众喜爱的干果,是人们健身增寿的食疗保健佳品。它和大豆一样被人们誉为“植物肉”。花生不仅可口,而且营养价值高,在国外有“绿色牛奶”之称。其花生仁含蛋白质24%~36%,脂肪44%~54%,油酸含量46.5%~52.3%,亚油酸27.5%~34.32%,油酸与亚油酸比值为1.29~1.85。并含有人体必需的8种氨基酸、维生素C、E、B,以及钙、钾、磷、镁、硫、铁等无机营养成分。花生油不含芥酸,含人体必需而又从动物脂肪里得不到的亚油酸,且占油酸量的18%~45%,比菜籽油高1~3倍。经常食用花生仁和花生油,可降低血压,有利人体机能活动,防止肝硬化和其它生理疾病。花生仁所含蛋白质之丰富实出人意料。据专家分析,以同等重量计算,花生所含蛋白质竟然比牛排、火腿还要多哩!而且是一种优质蛋白,和鸡蛋的蛋白质相仿。人体必需的8种氨基酸齐全,特别是谷氨酸和天门冬氨酸的含量较高,对促进人体脑细胞发育和增加记忆力都有良好的作用。花生氨基酸与人体氨基酸组成相近,极易被人体吸收,而不含胆固醇。如果将常用食物蛋白质生物学价值进行比较,在植物蛋白质中,花生蛋白名列前茅。花生中含有维生素E,维生素E又称生育酚,对人体正常生活活动有重要保护功能,促进人体生殖功能发育。花生是高蛋白、低糖类、易消化食品。因此,对老年人可延年益寿,使青年人更加朝气蓬勃,促进儿童智力发育和健康成长,并且是病弱者的最佳食品。所以,民间很早就有“长寿果”、“生长果”的美名。

花生经济价值高,用途广。除食用、榨油外,还是重要的食品加工原料,如五香花生米、油炸花生、花生蛋白粉、蛋白肉、花生酱、花生罐头、花生粘、糖果、糕点等花生食品。大荔县十多家食品加工厂,还生产花生酥糕、雪花生、琥珀花生、可可花生、人寿果等十多种花生系列产品,深受人们欢迎。吃起来满口生香,回味无穷,逢年过节,用来招待客人,或馈赠亲友,极为适宜。

花生还有较高的药用价值。其仁、种皮(红外衣)、果壳、茎、叶、油,均可入药。花生具有滋养、润肺,和胃的功能。对肺燥干咳、小儿百日咳、高血压、内脏出血、虫积腹痛、妇女产后缺乳等疾病,均有良好的疗效。祖国医学早有记载。据《本草备要》、《滇南本草》、《药性考》等医书记述:花生米有“补脾润肺”、“补中益气”、“开胃醒脾”的作用。还能“治脚气及妇人乳汁缺乏”、“盐水煮食治肺痨,炒用燥火行血,治一切腹内冷积肚痛”。现代医学证实花生米的红外衣,能抑制纤维蛋白的溶解,促进骨髓制造血小板,加强毛细血管的收缩机能,对各种出血性疾病,不但有较好的止血作用,且对原发病有较好的疗效。用花生衣制成的成药“血宁片”,对治疗出血症有一定的治疗效能。花生油可治蛔虫性肠梗阻、肠炎。花生壳对久咳久喘、咳痰带血等症,也有一定疗效。花生叶还可治疗神经衰弱、失眠等症。

花生浑身是宝。在植物油中,花生油品质最佳。除食用外,工业上有多种用途。花生油粕可加工制成各种食品,也是家畜的良好饲料。果壳用途也很大,除制酒精、糠醛、苯酚、酱油外,还可燃烧用以发电。花生茎、叶,可喂牲口,是难得的高蛋白饲料。花生茎还有多种用途,如:制造肥料、洗涤剂、塑料品、油毡、光泽明亮的人造大理石、墙板和其它有用物品。

大荔花生属豆科植物(1eguminosae),一年生草本。茎匍匐或直立,有棱,被茸毛。按茎的生长习性可分为直立、蔓生等型。羽状复叶。腋生总状花序,花黄色,授粉后子房柄迅速伸长,钻入土中,子房在土中发育成茧状荚果。种子(花生仁)呈长圆、长卵、短圆等形,有淡红、红等色。喜高温、干燥,不耐霜,适宜微碱性沙质壤土栽培。我国栽培极广,是世界上最主要的花生生产国和出口国之一,无论花生总面积和总产量都居世界第二位,仅次于印度。我国北从黑龙江,南至海南岛,西起新疆,东到滨海都可以见到它们的行踪。主要分布于黄河下游各地,其中以山东省为最多,占全国35%以上,位居全国之首。我国花生主要类型有:普通型、多粒型、珍珠豆型、蜂腰型4类。

花生是“国货”,还是“舶来晶”?学术界尚有争论。从以往的资料来看,现在人们所种的花生,原来生长在美洲的巴西、秘鲁一带。至今南美的荒原上,犹有多种野生花生在那里自生枯荣。美洲土著居民培植花生始于何时尚难稽考,但在秘鲁近来发现的2000多年前的印第安部落的古墓中,已有花生作陪葬。可见花生在美洲的历史之久远。不过,对欧亚大陆来说,种植花生却仅是近400年的事。1492年,哥伦布发现新大陆以前,南美当地居民已种植花生,随着新大陆的发现,花生便逐渐传往世界各地。

大约在15世纪末或16世纪初,葡萄牙人来到大洋彼岸的秘鲁寻宝;把花生带回了他们的欧洲故乡,种在西班牙南部和葡萄牙等地。同时,也把花生带到非洲。在那里,炎热少雨的气候,含沙带碱的泥土,为花生的生长提供了理想的温床。100年后,花生成了非洲大陆上普遍种植的作物,竟与土著庄稼平分秋色。据说,花生也是葡萄牙、西班牙商人带到东印度群岛,再从那里传入印度而至于我国。

大约在15世纪晚期到16世纪初期,花生从南洋群岛引入我国。最初只在沿海各省种植。在明孝宗弘治十五年(1502年)的《常熟县志》中有:“三月栽,引蔓不甚长,俗云:花落在地,而生之土中,故名”的,记述。这是我国最早关于花生的记载。明嘉靖年间(1522~1566年),徐渭的《渔鼓词》中也有过关于花生的记载:“洞庭橘子凫茨菱,茨菰香芋落花生,娄唐九黄三白酒,此是老人骨董羹。”

日本的花生是由我国传去的。据《蔬菜大全》记述:“日本距今230余年,由我国得种,始行栽植”。该书写于1935年,向前推算,花生大约在清顺治年间由我国输出日本。故日本人称花生为“南京豆”、“唐人豆”。

那么,在明代以前,我国是否根本没有关于花生的记载呢?我国有没有原产的花生?这个问题还没有定论。笔者就此作了些探索。

花生在我国自古名称颇多:落花生、落地松、落生、无花果、万寿果、千岁子、长生果等。古人视为奇异之物,何以称奇?清代李调元《南越笔记》云:

“落花生,草本蔓生,种者以沙压横枝,以蔓上开花,花吐成丝,而不能成荚。其荚乃别生根茎间,掘沙取之,壳长寸许,皱纹有实三四,状蚕豆,味甘似清,微有参气,亦名落花参。凡草木之实,皆成于花。此独花自花而荚自荚,花在不生荚,荚不带花,亦异甚”。李氏之说,花生之奇,在于它打破了“凡草木之实,皆成于花”的陈规,在琳琅满目的植物王国中独树一帜。

花生之所以惹人喜爱,不仅在于它开花结实的标新立异,更在于捧出的果实亦珍亦贵,能广泛造福人类。有鉴于此,古今学者对花生兴趣浓厚,都在探究此物何时落脚中国?或是中国原产?给黎民百姓的生活饮食增光添彩。

花生在我国古代有许多异称。魏晋时期成书的《三辅黄图》,是记载汉代长安古迹的专著。其中写道“汉武帝元鼎六年(公元前u1年),破南越,起扶荔宫,以植所得奇草异木……槟榔、橄榄、千岁子、甘橘皆百本”。南越,指今广东、广西等地。从这段记载可知,起码在秦汉之际,两广和海南一带已经种植花生。而且在汉武帝时候,花生已经千里迢迢,从两广沿海落脚关中大地,距今已有2100多年。由此可知,大荔花生种植历历史之悠久了。据西晋嵇含(公元304年撰)《南方草木状》中记载:“千岁子,有藤蔓出土,子在根下……壳中有肉如栗,……干者壳内相离,撼之有声,似肉豆寇,出交趾”。《南方草木状》是我国最早的植物学文献之一。交趾,在今岭南一带。它已准确地介绍了花生的特性,并且指出它产于岭南,从而印证了《三辅黄图》的记载信而不虚。

南宋范成大《桂海虞衡志》中云:“千岁子如青黄李,味甘”。这是范氏任静汇(今广西桂林)知府,1175年经岭南一带入蜀,详记沿途所见风物。另据南宋周去非《岭外代答》一书中说:“千岁子丛生,如青黄李,味甘”。该书是周氏在宋孝宗淳熙年间(1174~1189年),任桂林通判时,详记两广一带的风物。范、周二氏的这两条记载基本相同,虽较简单,但都是亲眼见闻,实属可信。又一次证明两广一带早有千岁子。

到了元代,才开始称落花生或长生果。如贾铭所著《饮食须知》中记述:“落花生,诡名长生果,味辛苦甘,性冷,形似豆荚,子如莲肉”。清代康熙年间汪灏诸人的《广群芳谱》一书,仍称花生为“千岁子”。清代《汇书》也说:“落花生者,花落地即结果实于泥土中,奇物也。实而似豆而稍坚硬,炒熟食之,似松子之味”。

国外以为花生原产南美洲,是1492年哥伦布发现新大陆后,才由南美而传入欧、亚、非。然而,哥伦布在南美发现花生,较之《三辅黄图》和《南方草木状》的记载,竟然晚了1000余年之久!较之《桂海虞衡志》和《岭外代答》的记载,也晚了300余年。由此可证实,至少在2000年以前,我国就已栽培花生。

另从考古材料来看,1958年,在浙江省杭州小和山发掘出的古文物中,有多种作物种子。其中也有花生种子,据鉴定可能系新石器时代的遗物。另外,在浙江省湖州市钱山漾新石器遗址也发现过碳化的花生籽粒。1962年,在江西修水的古文化遗址中,发现了4颗新石器时期炭化的落花生种子,其中一颗长11毫米,宽8毫米,距今已4300年。此外,我国有一种小花生,栽培历史相当久远,据说在我国南方也有野花生的生长。

从以上种种资料和考古发掘来看,我国很可能也是世界花生的原产地之一。关于这一点,学者们一直争论不休,如果再能寻到野花生的生长实物,就可以做出最后的定论。

大荔花生何以出名?大荔花生主要产在县城南十多公里的沙苑。这里是一片广阔的沙丘地带,地势平坦,土质疏松,通透性能好,土壤易耕,利于花生根系发育,果针下扎和荚果膨大;该县属于暖温带半干旱大陆性气候,是关中东部的高温中心,为陕西的“两大火炉”之一,年均气温14℃,极端最高温42.8℃,≥)0’C的积温4445.6℃,无霜期212天,年日照时数2385.2小时,日照百分率为50%,年总辐射量125.8千卡/平方厘米。从热量资源看,不论是春花生还是复种花生,均能满足正常生育需要;年降水量514毫米,地下水资源丰富,埋藏浅,水质好,易于发展机井灌溉。加之又有渭河、洛河从南北两侧流过,渭惠、洛惠渠。自流灌溉条件好,能满足花生对水分的需要,是发展花生生产得天独厚的自然条件。大荔人民很早就有种植花生的习惯,种植历史悠久,有丰富的种植技术和生产经验。花生是大荔仅次于棉花的大宗经济作物,也是全省花生主要产地之一。近年,随着农村商品经济的发展,种植面积迅速扩大,全县花生种植面积达20万亩以上,年总产3500~4000万公斤以上,占陕西省花生播种面积和产量的25%以上。畅销西北、东北等地,更是外贸出口的优质商品。

花生已成为大荔县的拳头产品和农民的一项主要经济收入来源。大力发展大荔花生这一名产,利国利民。